今回は、「債権の目的」「法定利率」に関する改正の中から、不能による選択債権の特定について定めた410条と、法定利率の改正に関し、404条、419条1項及び417条の2についてご説明します。

1 不能による選択債権の特定(410条)

|

第410条(不能による選択債権の特定) 債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。 |

(1) 改正点

・改正法では、いずれの当事者の過失によらずに給付が不能となった場合、選択権者の選択権は存続することになったため、選択権者は不能の給付を選択することができるようになりました。

(2) 説明

現行法では、選択債権の目的である数個の給付の中に不能のものがある場合、原則として、選択権は消滅して残存する給付が当然に債権の目的となり(現行法410条1項)、選択権を有しない当事者の過失により給付が不能となったときに限り、選択権は存続し、選択権者は不能となった給付を選択することができます(現行法410条2項)。つまり、現行法では、いずれの当事者の過失によらずに給付が不能となった場合、選択権は消滅して残存する給付が当然に債権の目的となります(現行法410条1項)。しかし、いずれの当事者の過失によらずに給付が不能となった場合に、不能の給付を選択する方が選択権者に有利なこともあり得ます。また、これを認めても選択権者でない当事者は元々、選択権者による自由な選択権の行使を受忍する立場にあった以上、特段の不利益はないといえます。

このような考えから、改正法では、選択権を有する者の過失により給付が不能となったときに限り、選択権が消滅して残存する給付が当然に債権の目的になることとされました(改正法410条)。つまり、改正法では、いずれの当事者の過失によらずに給付が不能となった場合、選択権は存続することになったため、選択権者は不能の給付を選択することができるようになりました。例えば、買主A(選択権者)が売主Bから、目的物である甲又は乙を購入する契約において、乙の履行を受ける必要がなくなったため、甲を選択しようとしたところ、いずれの当事者の過失によらずに甲の履行が不能となった場合、買主Aとしては、甲を選択した上で、履行不能を理由として契約を無催告で解除することができます(改正法542条1項1号)。また、売主B(選択権者)が乙の引渡しをすることが不都合となったため、甲を選択しようとしたところ、いずれの当事者の過失によらずに甲の履行が不能となった場合、売主Bとしては、甲を選択して引渡しをしないことが可能です。

2 法定利率に関する改正(404条、419条1項、417条の2)

|

第404条(法定利率) 1 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。 2 法定利率は、年3パーセントとする。 3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を1期とし、1期ごとに、次項の規定により変動するものとする。 4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。 5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を60で除して計算した割合(その割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。 |

(1) 改正点

・改正法では、法定利率が現行法の5%から3%となり、以後、3年ごとに見直されることになりました。また、商事法定利率を定めた商法514条は削除されることになります。なお、法定利率の算定方法について詳細な規定が定められていますが、実務上は、周知された法定利率を確認することで対応可能でしょう。また、404条は任意規定であるため、利息計算を簡便にするために約定利率を定めておくことが考えられます。

(2) 説明

ア 算定方法

現行法では、法定利率は5%と定められていますが、昨今の市中金利を大きく上回る状態が続いているため、法定利率は3%に引き下げられました(改正法404条2項)。

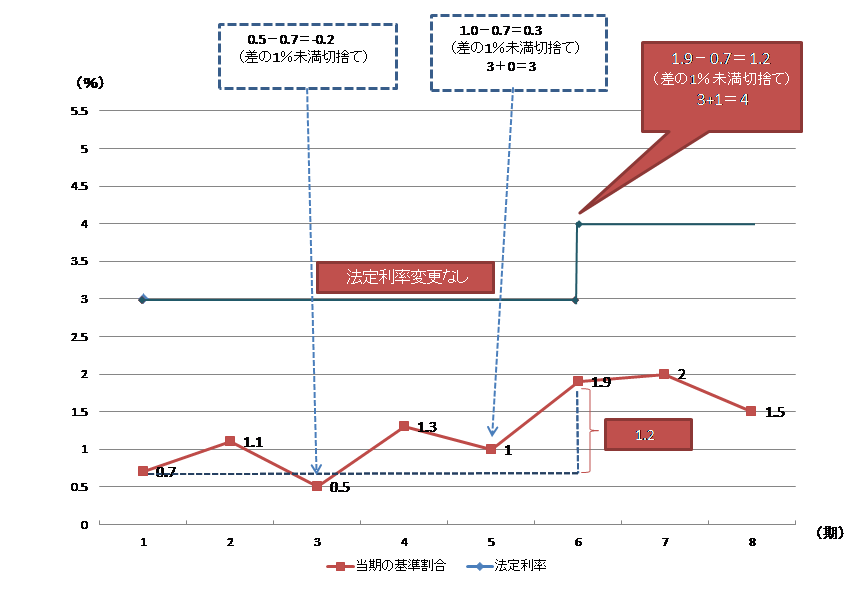

もっとも、市中金利は今後も大きく変動する可能性があるため、3%に固定するのではなく、3年を1期として1期ごとに法定利率の見直しを行う(変動利率制)ことになりました(改正法404条3項)。具体的には、各期の法定利率は、法定利率に変動があった期のうち直近の期(以下「直近変動期」といいます。なお、改正法施行後、最初の変動があるまでは、改正法施行後の最初の期を意味します〔改正法附則15条2項〕。)における「基準割合」と、当期における「基準割合」との差(要するに、基準割合の金利差)が1%以上となった場合に、その差(1%未満の端数は切り捨てる〔改正法404条4項〕)を、直近変動期における法定利率(最初は3%〔改正法附則15条2項〕)に加算又は増減した割合が法定利率となります(改正法404条4項)。この点、「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、過去5年間における短期貸付けの平均利率の合計を60で除して計算した割合として法務大臣が告示するものを意味します。

なお、施行日(平成32年(2020年)4月1日)前に利息が生じた場合は、現行法の法定利率(年5%)が適用されます(改正法附則15条1項)。

また、民事法定利率の改正に伴い、商事法定利率を定めた商法514条は削除されることになります(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律3条)。

以上を図示すると、以下の図のとおりになります。

出典:法務省「民法(債権関係)部会資料81B 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(17)」3頁の図1を参考に筆者作成

要するに、「基準割合」の金利差が1%以上となった場合に法定利率が変動することになります。

なお、法定利率が変動した場合における変動後の法定利率の周知方法については、改正法施行後の状況を勘案し、必要に応じた対応を検討することとされていますので(平成29年5月25日付け参議院法務委員会附帯決議)、実務上は、周知された法定利率を確認することで対応可能でしょう。

また、404条は任意規定であるため、利息計算を簡便にするために約定利率を定めておくことが考えられます。

イ 基準日

上記アのような変動利率制の下では、どの時点の法定利率が適用されるかが重要となりますが、利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、「その利息が生じた最初の時点」の法定利率が適用されます(改正法404条1項)。「その利息が生じた最初の時点」とは、「利息を支払う義務が生じた最初の時点」(利息計算の基礎となる期間の開始時点)を意味します。具体的には、利息を支払う特約がある場合には、利息は貸付金の交付時より生ずるため(改正法589条2項)、金銭交付の時点における法定利率が適用され、元本債権が存続している間に法定利率が変動したとしても、その債権の利息の算定に適用される利率は変動しません。

ウ 法定利率(404条)の改正に伴う改正

法定利率(404条)の改正に伴い、①金銭債務の特則(419条1項)と、中間利息の控除(417条の2)に関する改正が行われました。

詳細は以下のとおりです。

① 金銭債務の特則(419条1項)

|

第419条(金銭債務の特則) 1 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。 2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。 3 第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。 |

改正法では、金銭債務の不履行についての損害賠償(遅延損害金)の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率により算定することになりました。債務不履行中に法定利率が変動したとしても、その債権の遅延損害金の算定に適用される利率は変動しません。具体的には、以下のとおりです(法務省「民法(債権関係)部会資料81B 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(17)」7頁、大村敦=道垣内弘人編『解説 民法(債権法)改正のポイント』91~92頁(有斐閣、2017)参照)。

i. 期限の定めのない債務(例えば、安全配慮義務違反に基づく損害賠償債務)

債権者が履行請求をした時から遅滞となる(現行法412条3項)ため、損害賠償額の算定に用いる法定利率は請求時のものとなります(厳密に言うと、請求の到達の翌日から遅滞の責任を負うため、法定利率の基準日も履行の請求があった日の翌日となります。)。なお、不法行為に基づく損害賠償債務については、一般に不法行為時に発生し、直ちに遅滞に陥ると考えられているため、損害賠償額の算定に用いる法定利率は、不法行為時のものとなります。

ⅱ. 期限の定めのある債務

期限が到来した時から遅滞となる(現行法412条1項)ため、例えば、金銭を支払う債務の遅滞については、支払をすべき日の翌日から遅延損害金が発生します。そのため、法定利率の基準日も支払をすべき日の翌日となります。

なお、改正法施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生ずべき債権の法定利率は改正法施行後も年5%のままとなります(改正法附則17条3項)。

② 中間利息の控除(417条の2)

|

第417条の2(中間利息の控除) 1 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。 2 将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。 |

損害賠償額の算定に当たり、逸失利益(例えば、事故の被害者が事故に遭わなければ将来、得ていたはずの収入)については、将来の収入を現在受領すると、利息相当分が有利になるので、その部分を控除した額が賠償されるべき金額とされますが、これを、中間利息の控除といいます(我妻榮ほか『我妻・有泉コンメンタール民法―総則・物権・債権― 〔第5版〕』1487頁(日本評論社、2018)参照)。

中間利息の控除について、判例(最判平成17年6月14日民集59巻5号983頁)は、民法所定の法定利率を用いるべきであるとしていましたが、改正法417条の2は、これを明文化した上で、中間利息の控除の際の法定利率は、損害賠償請求権が発生した時点における法定利率を用いることにしました(同条1項。なお、同条2項にいう「将来において負担すべき費用についての損害賠償の額」とは、例えば、事故の被害者が将来、負担することになる介護費用などです。)。例えば、不法行為の場合には、不法行為の時点であり、債務不履行の場合には不履行の時点となるものと解されます(大村敦=道垣内弘人編『解説 民法(債権法)改正のポイント』94頁〔大澤彩〕(有斐閣、2017)参照)。

損害賠償請求権発生後に法定利率が変動したとしても、中間利息の控除の算定に適用される利率は変動しません。

また、改正法722条1項により、本条は不法行為に基づく損害賠償の場合にも準用されます。

なお、改正法施行日前に生じた将来において取得すべき利益又は負担すべき費用についての損害賠償請求権については、本条は適用されません(改正法附則17条2項)。

(弁護士 赤木 貴哉)